Пряник — его Величество!

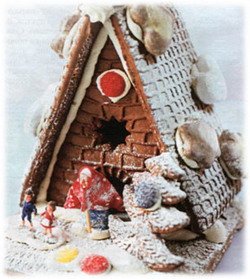

Покрытые снегом расписные терема, припушенные инеем елочки, человеческие фигурки и рогатые зверюшки — такими были рождественские пряники во времена наших бабушек и прабабушек

Покрытые снегом расписные терема, припушенные инеем елочки, человеческие фигурки и рогатые зверюшки — такими были рождественские пряники во времена наших бабушек и прабабушек

Издавна считалось, что дарить пряники — на счастье. Рождественские козули, а именно так называли пряники на Севере и в Поморье, были чем-то вроде талисмана или оберега. Их выпекали к празднику, украшали ими елку, одаривали детей. Их брали в плавания как провиант и как товар. Наконец, просто коллекционировали.

Обычно козули готовили к Рождеству всей семьей: женщины замешивали тесто, которое обязательно надо было \»закалить\» на морозе, мужчины отвечали за формы, с помощью которых вырезались фигурки, а расписывали козули все — и старики, и дети. Те пряники, что остались от праздника, хранили весь год, до нового Рождества. А крошками кормили скот, чтобы не болел.

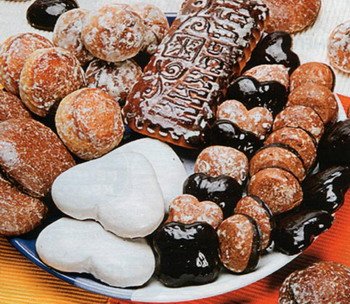

Сегодня в Архангельской области еще живы старые традиции. Твердые и рассыпчатые, плоские и рельефные, расписные и узорчатые, просто пряники и целые композиции из них — так они представлены на выставках народных промыслов.

Когда появился перш, пряник, неизвестно. Некоторые знатоки утверждают, что он был найден еще в гробнице Тутанхамона. На Руси же самых давних времен с пряниками были связаны все главные праздники и события жизни. Не обходились без них и многие обычаи. Например, если гостям выносили \»разгонный\» пряник, значит, засиделись, пора и честь знать. А невесте его дарили для \»сладкой жизни\». Обменивались ими и на Прощеное воскресенье.

В IX веке пряники выпекали из ржаной муки и называли медовым хлебом. Ведь первое, что отличает пряник — это мед, который добавляется в тесто. Причем лили его не скупясь: хлеб наполовину состоял из меда. Сахар еще очень долгое время, вплоть до XVIII века, был практически недоступен, а меда, наоборот, было немало. Это потом все встало с ног на голову: мед в рецептуре частично, а иногда и полностью стали заменять сахаром или патокой. А ведь именно мед замедляет черствение пряников, делает его по-особому ароматным и вкусным.

Ну а второе (то, с чем связано само название лакомства) — это пряности, завезенные к нам с Востока: черный перец, кардамон, гвоздика, корица, бадьян, имбирь. Всего около полутора десятки трав и кореньев, и обязательно цедра лимонов или апельсинов. Они же служили консервантами. Добавлялся в тесто и красители, конечны только натуральные — сок свеклы или черники.

Справедливости ради сказать, что пекли пряники не только на Руси. Они были известны и в Европе. В Средние века, на которые и пришелся расцвет пряничного дела, считалось, что, c пряником, человек «съедал» СВОИ грехи.

В Польше про-славились торуньские, в Германии — нюрнбергские, в Англии — шотландские овсяные. Отличались они друг от друга соотношением пряностей. В нюрнбергских пряниках много цедры, особенно померанцевой, в польских — кардамона и гвоздики, в прибалтийских — черного перца, ну а в наших — имбиря, корицы и бадьяна. Постепенно усложнилась и рецептура. В ход пошла пшеничная мука, а втесто стали добавлять яйца и то, что сейчас мы зовем разрыхлителями.

Со временем пряничное дело стало распространенным народным промыслом не только в Архангельске, но в Коломне, Калуге, Твери, Рязани, Харькове, Воронеже, Новгороде. Особенно продавились вяземские, городецкие, кемские, московские и тульские пряники. В каждой местности выпекали их по своим рецептам, оторые передавали из поколения в поколение. Тесто стали замешивать не только на меду, но и на патоке, сахарном сиропе, сусле, розовой воде.

Сегодня, к сожалению, пряники не в таком почете, как раньше. Нет былого разнообразия, оригинапьные рецепты утеряны. Конкурентов много — торты, кексы, рулеты, печенье. Хорошо, когда выбор большой, но жаль, если многовековые традиции канут в Лету. Впрочем, до этого далеко. Современные пряничники в последние годы увеличивают объемы производства, значительно расширяют ассортимент и, что самое приятное, возрождают старые рецептуры.

Тульский печатный пряник — наша национальная гордость. Сами туляки называют его восьмым чудом света. Такие пряники с затейливыми узорами и надписями можно было купить там еше в 1685 году. Сегодня \»Тульский печатный пряник\» выпекают на кондитерской фабрике \»Ясная Поляна\» (холдинг \»Объединенные кондитеры\»). Выпускают его с фруктово-ягодной и молочно-сливочной начинками. Огромным спросом по всей России и даже за рубежом пользуются сувенирные пряники с трогательными надписями \»Совет да любовь\», \»От всей души\» , \»Желаем счастья\». Делают их вручную опытные мастера. Большие пряники (весом в несколько килограммов) упаковывают в специальную коробку с окошком. Особые пряники готовят только из натуральных продуктов, но и стоят они недешево. Совсем недавно на фабрике обновилось оборудование, что, как считают специалисты, позволит не только \»нарастить мощности\», но и улучшить вкус продукта.

Но хорошую продукцию оценить несложно. Недавно Псковский хлебокомбинат выпустил новую коллекцию \»Русских пряников\» —\»Медовые\», \»Миндальные\», \»Ромовые\», \»Детские\», \»Шоколадные\», \»Со сгушенкой\». Также и Питерский \»Хлебный дом\» — один из ведущих пряничных производителей. Его разнообразная продукция вкусная и недорогая.

Как показывают опросы, самой большой популярностью пользуются пряники с яблочной, вишневой и абрикосовой начинкой.

Хорошо, когда пряник вкусный, но прежде он должен быть и красивым. Ведь это не простое мучное изделие, раньше пряник был обрядовым хлебом, которому приписывалась магическая сила. Кроме того, чтобы запомнили пряник и стали покупать, надо было сделать его особенным, неповторимым. Постепенно расписывание пряников, особенно рождественских козуль, превратилось в настоящее искусство. У каждого мастера была собственная манера росписи. Соревновались в сложности декора, превращая выпечку в волшебные дары. Для украшения обычно использовали сахарную глазурь — белую, розовую, голубую, желтую. Главное — она должна была быть нежного пастельного оттенка. Позже в ход пошла и позолота.

Изготовление глазури — дело непростое, да и раскраска требует немалой сноровки. Так уж повелось издревле, что печатные пряники просто покрывали глазурью, а лепные или вырезные — обязательно расписывали. Для этого на них наносили прямые и волнистые линии, капельки, точки, сеточки (раньше это делали с помощью специальной палочки). Зачастую шедевр готовили к Новому году: глазурь присыпали сахарным песком (\»инеем\»), а сам пряник выставляли на подоконник или вешали на елку.

Современное глазирование — механизированный процесс. Покрытие глазурью, или, как говорят специалисты, тиражирование пряников, — это нанесение на поверхность слоя выкристаллизованного сахара. Оно не только делает пряник красивым, но и сохраняет свежим. А вот расписной пряник — сегодня большая редкость. Но можно порадовать детишек и расписать пряники собственноручно. Вместо палочки воспользуйтесь кулинарным мешочком, шприцем, которым наносят на торты и пирожные крем, или кулинарной кисточкой. В состав глазури помимо обычного сахара добавьте вкусный ликер, например мятный.

Так где же место прянику сегодня? Может быть, в музее? Кстати, такой музей есть, и не один. В маленьком немецком городке Вейсенберге сохранилась даже старинная пекарня. Есть Музей печатного пряника и в Туле. Совсем скоро откроется новый музей в небольшом городке Городец Нижегородской области, где пряник можно будет не только увидеть, но и попробовать.

Может быть, стоит возродить наши русские традиции и отвести красивому вкусному прянику законное место — подать к праздничному столу или подарить его кому-нибудь из близких — на счастье и удачу?

Все разнообразие форм и рецептов русских пряников не поддается счету. Но главных способов приготовления все же не так много:

ЛЕПНЫЕ ПРЯНИКИ — самые древние. Связанные с языческими обрядами, они представляли собой жертвенные фигурки. Это маленькие скульптурные произведения из теста. Вынутый из печи пряник опускали в кипяток, чтобы он \»закалился\» и стал гладким.

ТЕТЕРЫ — тоже древние пряники. Из теста скатывали тонкие жгуты и из них крутили фигурки зверюшек, птиц, спирали и круги. Поэтотому второе их название — витушки.

СИЛУЭТНЫЕ ПРЯНИКИ имеют не такую давнюю историю. Появились в конце XIX века, зато стали самыми популярными. Их вырезали из раскатанного теста. Самые известные из них — Архангельские рождественские козули.

ПЕЧАТНЫЕ ПРЯНИКИ ГОТОВИЛИ с помощью \»пряницы\», или пряничной доски. На ней вырезался узор, который потом отпечатывался в тесте. Доски стоили очень дорого, а печатные пряники поставляли к царскому столу. На них наносили надписи и целые сюжеты (животные, кавалеры с дамами, сказочные терема).