Состав углеводов пищи и потребность в них человека

Из всех потребляемых человеком пищевых веществ углеводы несомненно являются главным источником энергии. В среднем на их долю приходится от 50 до 70% калорийности дневных рационов.

Из всех потребляемых человеком пищевых веществ углеводы несомненно являются главным источником энергии. В среднем на их долю приходится от 50 до 70% калорийности дневных рационов.

Следует отметить, что вместе с повышением жизненного уровня и благосостояния населения доля углеводов в покрытии энергетических потребностей, как правило, снижается, а содержание белков и жиров в питании возрастает. Несмотря на то, что человек потребляет значительно больше углеводов, чем жиров и белков, их резервы в организме невелики. Это означает, что снабжение ими организма должно быть регулярным.

Основными углеводами пищи являются сложные сахара, так называемые полисахариды: крахмал и гликоген, построенные из большого числа остатков глюкозы. Сама глюкоза относится к группе моносахаридов и содержится в больших количествах в винограде и сладких фруктах.

В меде и фруктах, помимо глюкозы, содержатся значительные количества фруктозы. Обычный сахар, который мы покупаем в магазинах, относится к дисахаридам, так как его молекула построена из остатков глюкозы и фруктозы, на которые он рас-падается в пищеварительном тракте человека. В молоке и молочных продуктах содержатся большие количества менее сладкого, молочного сахара — лактозы, в состав которого наряду с глюкозой входит и моносахарид галактоза.

Потребности в углеводах в очень большой степени зависят от энергетических трат организма. В среднем у взрослого мужчины, занятого преимущественно умственным или легким физическим трудом, суточная потребность в углеводах колеблется от 300 до 500 г. У работников физического труда и у спортсменов она значительно выше.

В отличие от белков и в известной степени жиров, количество углеводов в рационах питания без вреда для здоровья может быть существенно снижено.

Углеводы имеют главным образом энергетическую ценность: при окислении 1 г углеводов в организме освобождается 4,0—4,2 ккал. Поэтому за их счет легче всего регулировать калорийность дневного рациона. К сожалению, именно это обстоятельство не всегда учитывают те, кто активно заботятся о сохранении своего нормального веса и хотят похудеть. Порой они обрекают себя на частичное голодание, причем в первую очередь исключают из рациона так называемые «питательные продукты»: мясо, молоко, яйца и предпочитают ограничиваться хлебом и водой. В результате и чувствуют себя плохо, и не худеют. Поэтому, борясь с полнотой, снижая калорийность рациона, не следует сокращать содержание белков в пище, так же как не следует полностью исключать из питания жиры, особенно растительные.

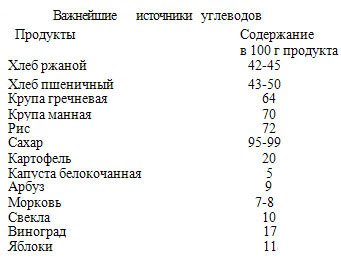

Какие же продукты следует считать главными источниками углеводов?

Наиболее богаты углеводами многие растительные продукты; хлеб, крупы, макароны, картофель, в которых содержатся большие количества полисахарида — крахмала.

Чистым углеводом является сахар. Мед, в зависимости от происхождения, содержит 70—80% моно- и дисахаридов. Его высокая сладость объясняется значительным содержанием фруктозы, сладкие свойства которой примерно в 2,5 раза выше глюкозы ив 1,5 выше сахарозы.

Конфеты, пирожные, торты, варенье, мороженое и другие сладости являются наиболее привлекательными источниками углеводов и представляют несомненную опасность для полнеющих людей. Отличительной особенностью этих продуктов, число которых в последние десятилетия стремительно растет, является их высокая калорийность и низкое содержание незаменимых факторов питания. Эти рафинированные лакомства, резко отличающиеся по составу от большинства природных продуктов, нередко называют «носителями пустых калорий». Потребление рафинированных продуктов систематически увеличивается. Достаточно сказать, что в нашей стране потребление сахара по сравнению с 1913 годом возросло в 5 раз.

Известны попытки не вполне правильного сопоставления роста потребления сахара и сладостей с увеличением заболеваемости атеросклерозом. Однако было бы неправильным судить о вреде сахара вне связи с рационами питания и физиологическими особенностями конкретных групп населения. В наши дни сахар занял прочное место в рационах питания подавляющего числа населения.

Причины возрастающей популярности сахара несомненно связаны с его высокими вкусовыми достоинствами, но следует помнить и о том, что сахар может быть прекрасным источником энергии для осуществления мышечной работы и других физиологических функций. Чем интенсивнее физиологический труд, тем больше требуется сахара. Сахар, как и другие углеводы, например крахмал, превращается в моносахариды и прежде всего в глюкозу.

Принципиальное отличие сахара от крахмала, содержащегося в хлебе, крупах и т. д., состоит лишь в скорости расщепления и поступления в кровь. Для сахара эта скорость гораздо выше, в силу чего при одновременном приеме 50— 100 г сахара его содержание в крови может существенно повыситься. А повышенное содержание сахара в крови возбуждает секреторный аппарат поджелудочной железы и приводит к выбросу больших количеств инсулина. Инсулин же активирует многие синтетические процессы, способствуя превращению сахара в жир и при определенных обстоятельствах — в холестерин. Особенно неблагоприятны последствия приема сахара для организма диабетиков, инсулярный аппарат которых и без того достаточно ослаблен и нуждается в ограничении углеводов.

Какой же уровень потребления сахара может считаться нормальным?

Ответ на этот вопрос в каждом конкретном случае зависит от возраста, характера труда и активного отдыха. Потребление 80—100 г сахара в день здоровому молодому человеку, как правило, может принести только пользу. Для спортсменов, занимающихся напряженными физическими тренировками, и для людей, связанных с интенсивным физическим трудом, эти нормы могут быть несколько повышены. Важно только следить за тем, чтобы большие количества сахара и сладостей не потреблялись бы одновременно и не заменяли бы другие, в частности белковые продукты питания.

В зрелом и пожилом возрасте, а также людям, ведущим малоподвижный образ жизни, потребление сахара рекомендуется снизить до 50 г в день. Это объясняется тем, что в организме пожилых людей процессы обмена веществ крови, медленнее и не так полно, как у молодых, он превращается в гликоген и его избыток стимулирует отложение жира и холестерина. Кроме того, в пожилом возрасте значительно чаще встречается диабет и преддиабетические состояния.